不良信息举报电话:陕工网(029-87342651)

不良信息举报电话:陕工网(029-87342651)李永明

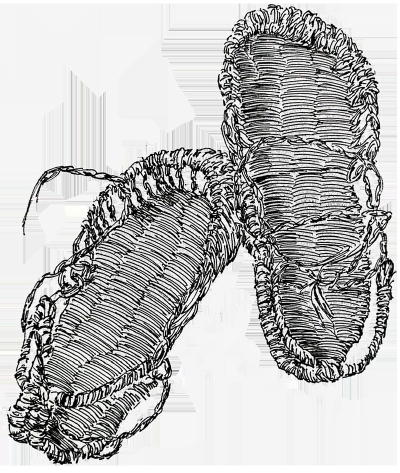

这天,在熙攘的农贸市场徘徊时,一根挂着草鞋的长烟袋杆突然撞进眼帘。几双草鞋垂在竹竿上,粗粝的纤维间仍萦绕着山野的泥腥,旁边精巧的竹笊篱泛着温润的光。来往行人匆匆瞥一眼便转身离开,唯有我驻足良久——这带着山野体温的物件,像一把钥匙,“咔嗒”一声打开了记忆的门扉。

抚过草鞋柔软的草绳,干草特有的清香混着阳光的味道扑面而来,恍惚间,童年的栀子树下,爷爷“沙沙”的编织声又在耳畔响起。栀子树下有浓荫,爷爷总爱坐在树下编草鞋。夏日的阳光透过枝叶,在他银白色的发丝上洒下斑驳的金点。他戴着那副总滑到鼻尖的老花镜,布满老茧的双手翻飞如蝶,让金黄的龙须草在掌心成型。这种长在山崖上的野草,翠绿时无人问津,变黄后却成了人们的珍宝,爷爷拣一个晴朗的秋日,背着竹篓钻进山,寻找他的最爱。他把龙须草捋得整整齐齐挂满土墙。

编草鞋是门讲究的手艺。爷爷把草鞋耙子固定在树桩上,麻绳另一头牢牢系在腰间,那姿势仿佛要将全身的气力都揉进草绳里,一丝一丝抽,一丝一丝拧。“编草鞋得用心,草绳要紧,松了就崴脚,走不直”,他常一边念叨着一边手腕灵活地将草须折成四根筋骨,上下翻飞间,粗粝的草绳便“跳起舞”来。村里人都喜欢穿草鞋,特别是干体力活的人,腰间还要别上好几双哩。遇到村里办白事,草鞋订单骤增,我们这些孙辈就蹲在旁边递草绳、递麻绳,看爷爷编草鞋,从日出编到月上树梢。有时候赶活儿,还要点上煤油灯在堂屋里编织,我一觉醒来,看见爷爷佝偻的背影在墙上“跳来跳去”。

一年冬天格外冷,村里接连走了三位老人。邻居劝爷爷:“草鞋这么抢手,涨价也不愁卖。”他却把烟袋锅在鞋底敲得梆梆响说:“都是喝一个井水长大的,挣这昧心钱,晚上能睡得踏实?”还有几位和爷爷交情深厚的老人,每到换季,爷爷总踩着暮色上门,把新草鞋往老友手里一塞,不等推辞,爷爷就摆摆手转身:“老伙计,脚板底可别冻着!”烟袋锅里的火星在夜色里晃了晃,像是藏在他心里的暖意。

一次,爷爷起早贪黑编织草鞋,编了好几天,大大小小的草鞋摞了好几摞,谁来买他都不卖,跟他最铁的好哥们三爷,也想讨一双,爷爷就是不给面子。三爷灰溜溜走开了甩了一句:“吝啬鬼。”后来我才知道,村里的民兵要军训,有的民兵赤脚上阵,爷爷看着心疼,就赶着给每个民兵送一双,穿上草鞋的民兵们刺杀声音更洪亮了。

一个炎热的夏天,我的脚突然肿得发亮,抹了各种草药都不见效。爷爷蹲在门槛上闷头编了两天,拿出一双特制的小号草鞋,鞋底还垫了柔软的蒲草。神奇的是,穿上后的第二天,痒意就奇迹般消散了。“草鞋透气败火,老祖宗的法子灵着呢。”爷爷笑着摸我的头,烟袋锅里的火星明明灭灭,映得他眼角的皱纹里都是温柔。那一刻,我忽然明白,这双草鞋里裹着的不只是草药,更是爷爷满满的心疼与牵挂。

如今,爷爷已离开多年。老屋墙角的农须草已褪成灰白,可每次路过草鞋摊,那草绳纤维与泥土气息总让我驻足。如今,商场里的皮鞋锃亮,却再也没有能踩出泥土芬芳的草鞋。爷爷留下的匠心与温暖,早已化作家人们心底的印记。每当想起,一股暖意涌上心头,仿佛又看见他在栀子树下编草鞋的模样,把爱与牵挂都编进了绵长的岁月里。

责任编辑:白子璐

关注公众号,随时阅读陕西工人报