不良信息举报电话:陕工网(029-87344649)

不良信息举报电话:陕工网(029-87344649)本报全媒体记者 李旭东 摄影报道

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

①保留下来的大华纱厂旧厂门。

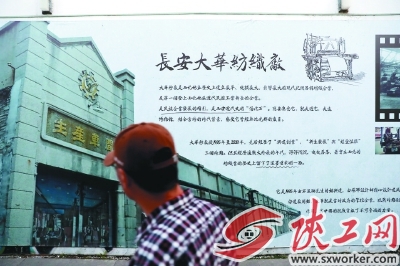

②大华·1935文化街区墙上展示着大华纱厂的历史故事。

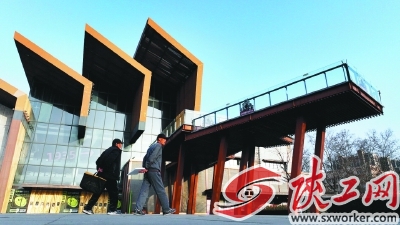

③具有现代设计风格的建筑。

④孩子们在大华纱厂旧址边玩耍。

⑤工业化与现代化设计相碰撞的文化街区。

⑥文化街区广场成为市民休闲娱乐的好去处。

⑦一位少年通过保存下来的梳棉机了解纱厂历史。

⑧改造而成的大华·1935剧场成为一处艺术交流互动平台。

⑨游客在西安大华博物馆内参观。

3月18日,温暖和煦的阳光穿过层层树枝,在斑驳的石砌门楼上织出流动的金网,“长安大华纺织厂”七个大字历经风霜仍倔强地嵌在青砖中。身着现代服装的时尚女孩,缓缓从石门中走过,似在聆听岁月深处传来的纺织机轰鸣声。

这里是西安市太华南路251号,是大华纱厂旧址所在地,历经战火淬炼、时代变迁,如今化身为集文化、艺术、商业于一体的大华·1935文化街区,成为古都西安独具特色的城市文化地标。

“记得当时车间里一百多台纺织机同时开机,耳朵都要被震麻了。”西安市民赵静带着孙子来逛园区,边走边给孙子讲解着当年的故事。

作为西北首家现代化纺织企业,大华纱厂从1935年开始兴建,原名长安大华纺织厂。这里曾承载着民族工业的骄傲,从它诞生之时就与国家和民族的命运捆绑在了一起,在抗日战争中发挥了极其重要的作用。

1949年后的大华纱厂曾一度成为西北工业领域的领头羊。20世纪90年代,在市场经济浪潮冲击下,传统纺织业逐渐式微,大华纱厂经历改制重组后,终因经营不善于2008年宣告破产,曾经机器轰鸣的车间陷入沉寂,斑驳的砖墙、锈蚀的设备成为时代落幕的注脚。如何处置这片承载着城市记忆的工业遗产,成为摆在决策者面前的难题。

2011年,西安市将大华纱厂整体移交曲江新区,大华·1935项目应运而生。项目设计团队在保留原有20世纪30年代至90年代建筑风貌的基础上,巧妙地结合了现代城市功能。

锯齿形采光窗屋顶、钢三角结构厂房等特色被保留下来,并融入时尚的设计元素和现代新型材料。灯光设计更是将建筑、景观与周边环境完美融合在一起,使老厂房焕发出时尚气息,打造出纺织文化传承、精品剧目视听、艺术品展览、都市时尚休闲相融合的大型综合文化中心,形成了一个既具历史韵味又充满现代气息的城市新地标。

2013年,西安大华博物馆开放,占地4000平方米的展区,用实物、影像、模型等方式全景展现了大华纺织厂的“兴建创业”“新生发展”与“嬗变涅槃”历程。

对于69岁的退休职工王晓兰来说,大华·1935是打开记忆的钥匙。“看到博物馆里保存下来的纺织设备,就好像看到了自己年轻时那段青春岁月。”

漫步大华·1935街区,一边是历经岁月洗礼、高大宁静的古老厂房,一砖一瓦都仿佛诉说着往昔工业的辉煌,一边是充满时尚气息、设计感十足的文化街区,洋溢着青春的活力与创新的激情。

当夕阳为砖墙镀上金边,大华纱厂旧址的广场上,孩童竞相追逐着,老人指着墙上的老照片向孙辈讲述往事。这座穿越世纪风雨的工业丰碑,是西安工业遗产保护利用的一个有益探索,正以开放的姿态拥抱新的时代,向每一个人静静地诉说着曾经的历史和文化……

责任编辑:白子璐

关注公众号,随时阅读陕西工人报